マネジメントの壁を破る「肚落ち」とは?落語が教える思考と感情の統合メカニズム

「情報過多な時代に、なぜ社員の『行動』が生まれないのか?」

これまで2本の記事で、1席目『動物園』が「思考のリフレーミング」を、2席目『ラーメン屋』が「感情の自己開示」を促したことを、アンケート分析を交えて解説してきました。

企業研修や会議の成果が「行動」に繋がりづらい現代において、この「落語→対話」というプロセスが、約50名の参加者にこれほど深い納得感、すなわち「肚落ち」をもたらしたメカニズムこそ、今、マネジメント層が最も学ぶべきスキルです。

本記事では、その秘密を総括し、社員のエンゲージメントと主体性を高めるための「思考と感情を統合する技術」を、キャリアコンサルタントの視点から考察します。

日本語には、「腹を抱えて笑う」「腹をよじって笑う」「腹の底から笑う」といった、「腹」を使った慣用句が数多く存在しますよね。これらは単なる比喩ではなく、「肚」が感情や行動の源であるという、日本人が古くから持つ身体感覚を表していると考えています。

私は、この「腹から笑う」という行為が、情報や感情を「肚に落ちやすく」し、それが結果的に行動へと繋がるという仮説を持っています。

情報は「伝える」ではない。「肚(はら)に残り続ける」ことが全てだ

私は、当日のまくら(導入)でもお話しした通り、ある信念を持っています。それは、「情報は『伝える』でも『伝わる』でもない。『肚(はら)に残り続け、行動に繋がること』が全てだ」というものです。

多くの企業研修や会議は、「理屈(ロジック)」か「感動(感情)」のどちらかに偏りがちです。

- ロジカルだが心に響かない: 厳しいKPIやロジックは伝わるが、人の心は動かず「やらされ仕事」になる。

- 感動的だが行動に繋がらない: 一時的に感動するが、具体的な行動変容や継続的な実践には繋がらない。

これでは、情報は決して「肚に残り」ません。

考えてみてください。私たちは「腹が据わる」「腹が煮えくり返る」「腹が立つ」といった言葉に表されるように、「腹」を感情や決意の中心として捉えてきました。この身体の中心で「腑に落ちる」感覚こそが、人の行動を突き動かす原動力だと私は考えます。

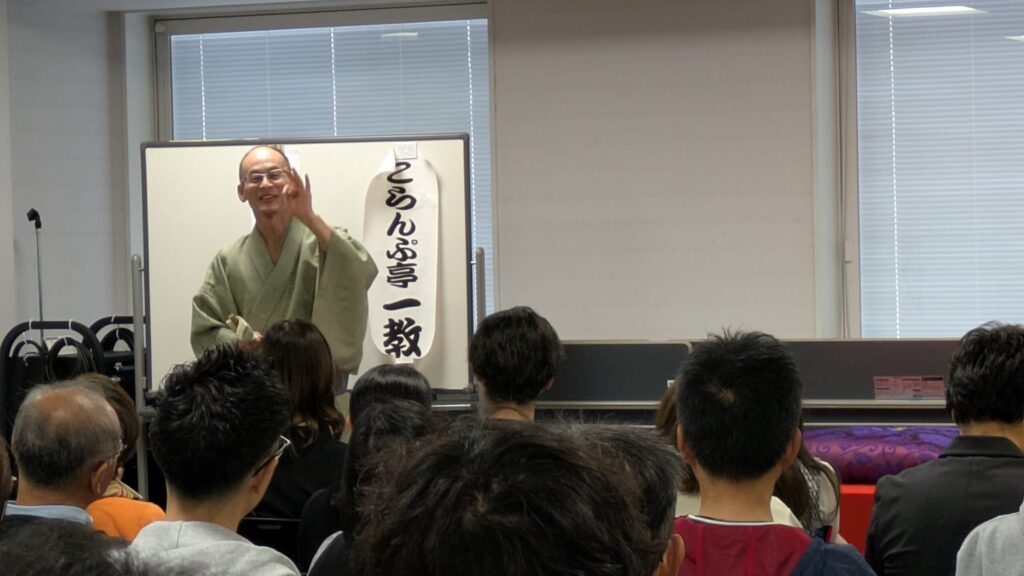

今回のイベントは、落語の「型」と「対話」を組み合わせれば、この「思考(理屈)と感情(心)」を統合する「肚落ち」を意図的にデザインできるのではないか、という私のキャリアコンサルタントとしての仮説を実証する、大規模な実験の場でもありました。

「肚落ち」を生むプログラムデザイン:思考と感情の二段ロケット

あの日のプログラムデザインは、参加者の行動変容を促すために明確な意図を持って設計されていました。

2-1. 第1ステップ:思考を耕す『動物園』(滑稽噺)

まず、滑稽噺の『動物園』で、参加者の固定観念(思考の枠)を笑い飛ばし、柔らかく「耕し」ました。滑稽噺は、あり得ない状況での創意工夫を通じて、強制されることなく「物事を面白がる視点(リフレーミング)」をインストールする役割を果たします。

アンケートでも「『ほんまにやりたかったことはこれちゃうやろ!』の一言で人生変わることがある」といった、「視点の転換」に関する対話が多く生まれました。

2-2. 第2ステップ:感情に水をやる『ラーメン屋』(人情噺)

思考がほぐれ、土壌が耕されたところへ、人情噺『ラーメン屋』を投下。耕した土壌に「感情」という水を深く染み込ませました。

「老夫婦の話が自分の状況と重なった」「3人の未来を想像した」など、「共感」と「自己開示」が生まれたのは、感情が動きやすい完璧な下地があったからです。

この「思考→感情」という計算された流れこそが、「肚落ち」を生むための完璧な下地となったのです。

【メカニズム】インプットとアウトプットの高速往復運動

参加者の方々は、このプロセスをどう体験したのでしょうか?アンケートの全体感想欄には、その答えが隠されていました。

- 「落語の後お喋りするの良いですねーーー楽しかったです〜」

- 「落語って楽しい学びができますね。話す時に情景がイメージできるのは凄い学びでした。」

- 「対話するっていいですね。」

注目すべきは、皆さんが「落語(インプット)」と「対話(アウトプット)」をセットで評価している点です。

落語で「感情と思考」を揺さぶられ、それを即座に対話で「言語化」する。このインプットとアウトプットの高速往復運動こそが、「肚落ち」のメカニズムの正体です。この言語化のプロセスを通じて、学びが経験として定着し、深い納得感へと変わるのです。

【結論】なぜ、これからのマネジメントに「肚落ち」が必要なのか

今、多くの組織が「エンゲージメントの低下」や「指示待ち社員」に悩んでいます。その原因は、マネジメントが「理屈」か「感情」のどちらかに偏っているからです。

【偏ったマネジメントの特徴と結果】

- 理屈だけのマネジメント:「ロジック」や「KPI」だけでは、人の心は動かず、「やらされ仕事」が続くだけ。

- 感情だけのマネジメント:「仲が良い」だけでは、厳しい変革やフィードバックができず、組織は成長しない。

これからのリーダーに必要なのは、部下に「なぜ、これをやるのか(理屈)」を理解させ、同時に「自分もそうありたい、貢献したい(感情)」と思わせること。この両方を実現するコミュニケーションこそが「肚落ち」です。

今回のメソッドは、この「肚落ち」を組織内で疑似体験させ、訓練するための最強の「研修ツール」であると確信しています。マネージャーは「噺家」のように物語を使い、部下の「思考」と「感情」の両方を動かすコミュニケーションスキルを身につける必要があるのです。

まとめ:落語は、最強の「肚落ち」メソッドである

「理屈だけでは人は動かない」——そうお悩みの経営者、人事担当者様。

この「落語×対話」メソッドは、組織のコミュニケーション不全を解消し、社員の主体性を引き出す「肚落ちの技術」です。ぜひ一度、このメソッドの威力を体験しにご相談ください。

【落語の構造が提供する唯一無二のキャリア視点】

落語の構造が持つ最大の特長は、物語全体を俯瞰し、登場人物の人生の「起承転結」と「オチ」を客観的に捉えることで、自分自身のキャリアを多角的に見つめ直すことができる点にあります。これは、他の手法では得難い、キャリアを「物語」として捉える唯一無二の視点を提供します。

【ご案内】貴社のマネジメント層・チームに「肚落ち」体験を

この度はご来場いただいた皆様、見事なパスをくださっただん扇さん、そして運営の皆様に、心より感謝申し上げます。

私たちが提供する企業研修プログラムでは、本記事で解説した「肚落ちのメカニズム」を体系化し、貴社のマネジメント層やチームのコミュニケーション向上に貢献いたします。※本記事は、キャリアコンサルタントとしての専門性と実績に基づき作成されたものです。

第1弾レポート:感情へのアプローチ(人情噺『ラーメン屋』分析)➡️

第2弾レポート:思考へのアプローチ(滑稽噺『動物園』分析)➡️

企業向け研修・講演に関するお問い合わせ➡️

次回のイベント情報や、キャリア・心理的安全性に関する詳細記事を優先的に受け取りたい方 ➡️ 無料メルマガ登録はこちら